私域流量怎么做转化:从认知误区到转化逻辑的系统升维

私域流量运营中,多数企业在私域转化中陷入"重流量轻关系、重短期轻长期、重工具轻人性"的认知迷局,导致高投入与低转化的失衡困局。这种困境的本质,是将私域视为简单的流量容器,而非用户价值的培育土壤。事实上,私域运营的终极命题,是在商业效率与用户体验之间构建动态平衡——通过深度的用户关系管理,让转化成为信任积累的自然结果,而非强行植入的商业行为。

一、私域转化的五大认知误区

一是流量思维的路径依赖。将私域视为“流量蓄水池”的认知,本质是公域思维的延续。这种以用户数量为核心的逻辑,通过低价诱饵完成流量导入,却忽视了用户作为“价值共同体”的属性。其根本谬误在于:流量是动态要素,而私域的核心价值在于将用户转化为可长期交互的“客户资产”。当运营者以流量思维主导时,必然导致用户生命周期的短视化,忽略关系的可持续性建设。

二是即时变现的逻辑断裂。商业转化的本质是信任变现,而信任建立需经历“认知-认同-认购”的递进过程。将私域视为“即时变现工具”,在用户认知阶段强行植入交易诉求,相当于在信任链未建立时要求价值兑现。这种“跳跃式转化”违背用户决策心理规律,导致体验断裂。

三是内容供给的价值错位。当前私域内容普遍陷入“问候+广告+促销”的同质化陷阱,仅停留在信息传递层面,未能触及用户深层需求。从传播学视角看,有效内容需与用户认知框架契合——用户更需要解决方案型与情感共鸣型内容。同质化内容的本质缺陷,在于缺乏对用户心智结构的洞察,导致供给与需求错位。

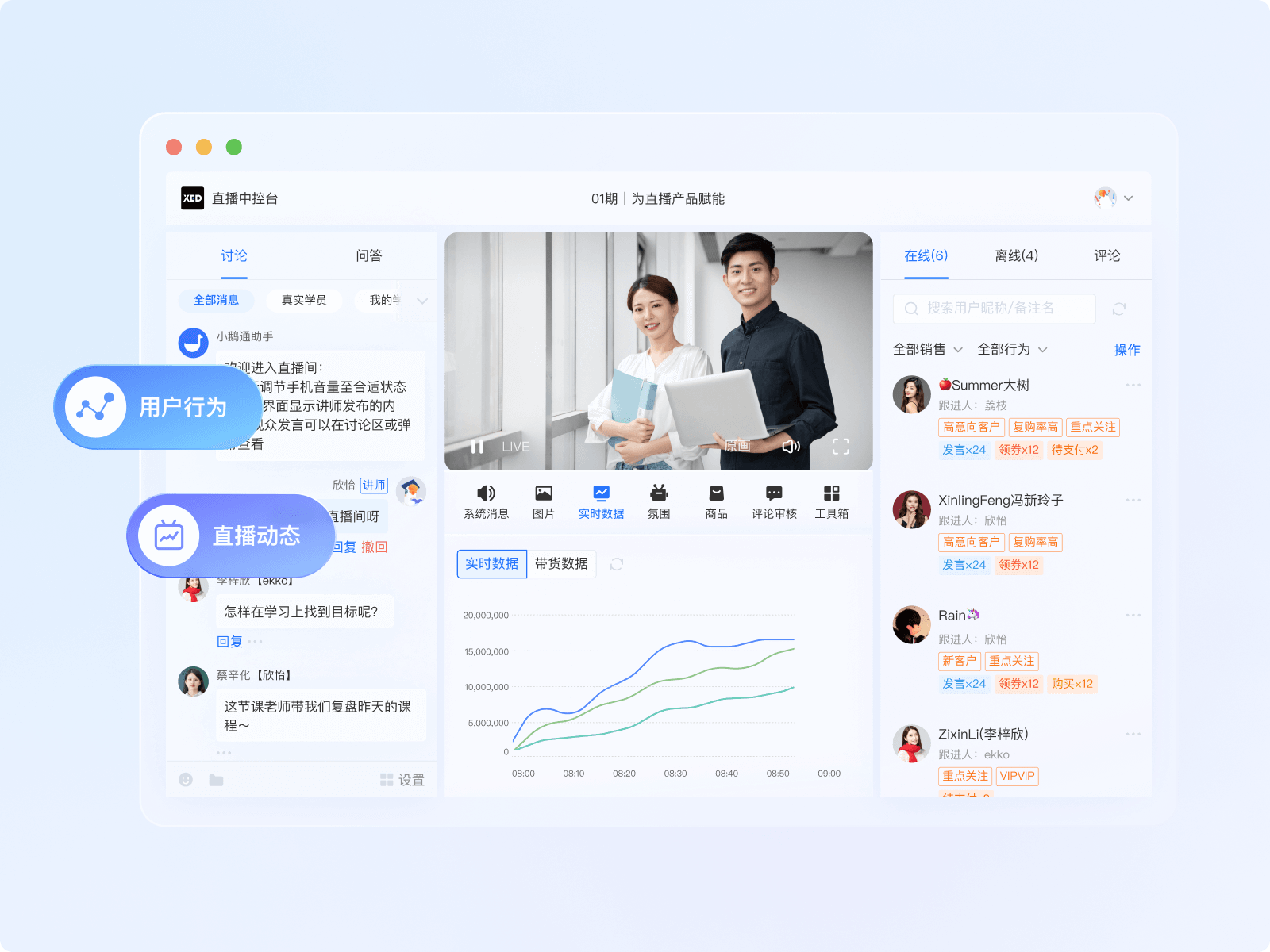

四是工具理性的效能悖论。数字化工具的本质是效率赋能,而非运营逻辑的替代。部分企业迷信SCRM系统的自动化功能,却忽视工具应用的前提:清晰的用户分层与精准策略。当运营者缺乏对用户生命周期的认知时,再精密的标签体系也只是数据孤岛;当缺乏人性化交互设计时,自动化触达会异化为“数字骚扰”。工具的价值上限,取决于运营者的认知高度。

五是流量生态的割裂认知。私域并非独立闭环,而是全域营销的中枢节点。将私域与公域、商域割裂的认知,违背用户决策的全链路特性——用户通常在公域认知、私域认同、商域转化。生态割裂导致用户体验碎片化,转化路径低效化。私域的真正价值,在于衔接公域流量势能与商域交易动能,形成“认知-认同-转化”的完整闭环。

二、私域转化的底层逻辑重建

首先,要构建用户分层的动态模型。用户分层的核心目标,是实现运营资源的精准配置。传统的RFM模型仅从交易维度评估用户价值,缺乏对用户生命周期的动态考量。优化后的“RFM+L”模型,将用户划分为新客、活跃客、忠诚客、沉睡客、流失客五类,其逻辑内核在于:不同生命周期阶段的用户,需求特征与转化阈值存在显著差异。新客需要建立基础认知,忠诚客需要价值深化,沉睡客需要唤醒激活——这种分层策略的本质,是根据用户关系的成熟度匹配相应的运营动作,实现“因阶段施策”的精细化运营。

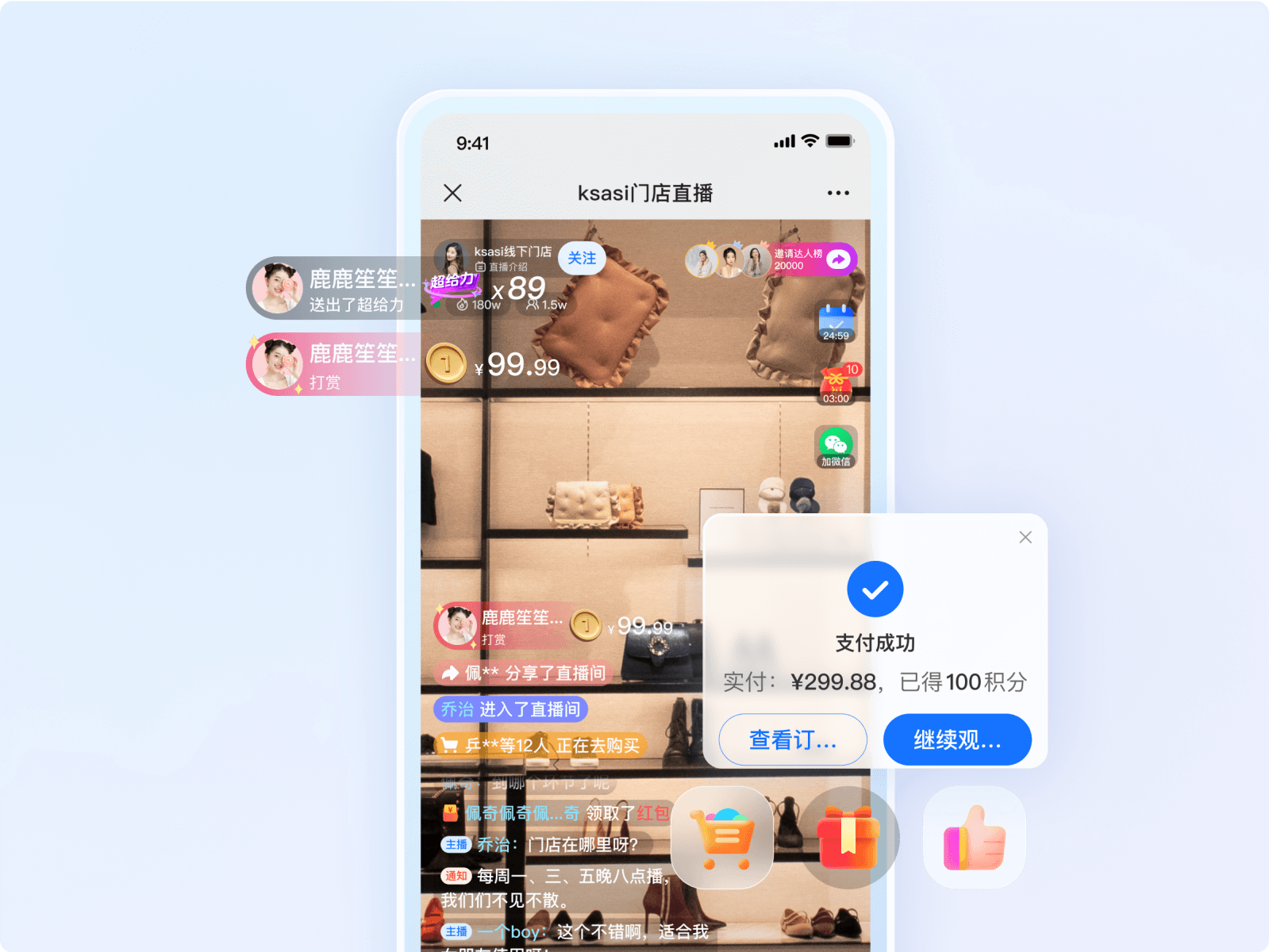

其次,要转化场景渗透的逻辑。消费行为本质上是场景化的需求满足。私域转化的关键,在于将产品属性与用户的生活场景建立强关联。通过解构用户的24小时生活图谱,在通勤、用餐、休憩等高频场景中植入解决方案,能够实现“需求预唤醒”的效果。当用户在特定场景中自然联想到产品价值时,转化行为就从被动接受变为主动寻求。这种场景渗透的逻辑,将产品从“营销对象”转化为“生活必需品”,从根本上提升转化的自然度与持续性。

再者,需要运营情感账户。私域运营的本质是“情感账户”的管理——每一次正向互动都是信任资产的存入,每一次过度营销都是信任资产的支取。建立“情感互动清单”的核心意义,在于通过非功利性的交互行为积累用户好感度。新用户添加时的个性化欢迎、特殊节点的情感化问候,这些看似“非转化”的动作,实则在构建用户与品牌之间的情感联结。心理学研究表明,情感信任的建立能够显著降低用户的决策成本,使转化行为成为情感认同的自然延伸。

最后,游戏化机制的动力原理。游戏化运营的底层逻辑,是利用人类的成就动机与社交属性激活用户参与。通过设计清晰的目标体系(如成长等级)、及时的反馈机制(如积分奖励)、合理的难度阶梯(如任务分层),能够将用户的被动接收转化为主动参与。这种机制的价值在于:将运营目标转化为用户的自我实现需求,使用户在完成任务的过程中获得成就感与归属感,从而提升对私域的粘性与忠诚度。

三、转化体系的系统构建方法论

(一)引流层:精准价值锚定

引流策略的核心,是通过“高价值钩子”筛选目标客群。放弃“全民覆盖”的粗放模式,聚焦目标用户的核心需求场景,设计具有强针对性的引流内容。例如,面向高端客群的品牌,可通过提供专业领域的深度解决方案(如行业报告、定制化咨询)作为引流介质,这种“价值前置”的策略,既能吸引高净值用户,又能在初始接触阶段建立专业形象,为后续转化奠定认知基础。

(二)培育层:信任体系搭建

信任构建需遵循“认知-认同-认购”的递进逻辑:

认知层:通过基础科普内容建立用户对产品的理性认知,解决“是什么”的问题;

认同层:通过场景化内容与价值观输出,引导用户形成情感认同,解决“为什么需要”的问题;

认购层:通过信任背书(如权威认证、用户口碑)消除决策疑虑,解决“为什么选择”的问题。

这一过程需要内容供给与互动设计的协同,通过低门槛互动激活参与,通过中深度互动深化认知,通过高价值互动建立信任。

(三)转化层:价值感知强化

消费者的决策本质是“价值比较”——感知价值与支付成本的权衡。强化价值感知需从两个维度着手:

价值增量:通过场景对比凸显产品带来的生活质量提升,如“使用前的痛点”与“使用后的改善”的对比框架;

成本减量:通过限时优惠、组合套餐等形式降低用户的金钱成本,通过一站式解决方案降低用户的时间成本。

转化话术的设计需从“产品推销”转向“价值翻译”——将产品特性转化为用户可感知的生活利益,使交易行为成为用户追求更优生活状态的自然选择。

(四)复购层:用户价值深挖

复购体系的构建需完成从“消费者”到“品牌共建者”的角色升级:

等级体系:通过会员等级划分,为高价值用户提供专属权益(如优先体验、身份标识),满足其社交属性需求;

成长机制:设计可量化的成长路径(如任务积分、成就系统),激励用户持续参与品牌互动;

情感绑定:通过用户社群、线下活动等形式,构建用户与品牌的情感共同体,使复购行为成为群体认同的一部分。

同时,建立流失预警机制,通过用户行为数据分析预判流失风险,及时启动个性化召回策略,将用户关系拉回活跃区间。

私域流量转化的命题,是如何在商业效率与用户价值之间找到平衡点。走出流量思维的窠臼,以用户关系管理为核心构建转化逻辑,本质上是一种商业哲学的回归——从“收割流量”到“培育用户”,从“单次交易”到“终身价值”。当企业学会用系统思维经营用户生命周期,用价值思维设计转化路径,私域才能真正成为可持续增长的“信任银行”,在时间的复利中实现商业价值与用户价值的共生共长。

上一篇

上一篇